Materi IPS Kelas 7 | Semester

Ganjil

PERTEMUAN 1

Materi Kelas 7 | Semester Ganjil

BAB I

MANUSIA, TEMPAT DAN LINGKUNGAN

A. Pengertian Ruang dan Interaksi Antarruang

- Saling Melengkapi (Complementarity

atau Regional Complementarity)

- Persebaran Penduduk

B. Letak

dan Luas Indonesia

- Pemahaman Lokasi Melalui Peta

- Letak dan Luas Indonesia

C.

Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia

- Potensi Sumber Daya Alam

Indonesia

- Potensi Kemaritiman Indonesia

D.

Dinamika Kependudukan Indonesia

- Jumlah Penduduk

- Persebaran Penduduk

- Komposisi Penduduk

- Pertumbuhan dan Kualitas

Penduduk

- Keragaman Etnik dan Budaya

- E. Kondisi Alam Indonesia

- Keadaan Fisik Wilayah

- Flora dan Fauna

F.

Perubahan Akibat Interaksi Antarruang

- Berkembangnya Pusat-pusat

pertumbuhan

- Perubahan Penggunaan Lahan

- Perubahan Orientasi Mata

Pencaharian

- Berkembangnya Sarana dan

Prasarana

- Adanya Perubahan Sosial dan

Budaya

- Berubahnya Komposisi Penduduk

BAB II INTERAKSI

SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL

A. Interaksi Sosial

- Pengertian dan Syarat Interaksi

Sosial

- Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

B. Pengaruh Interaksi

Sosial Terhadap Pembentukan Lembaga Sosial

C. Lembaga Sosial

- Pengertian Lembaga Sosial

- Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial

PERTEMUAN 2

BAB I MANUSIA, TEMPAT DAN LINGKUNGAN

A. Pengertian Ruang dan Interaksi Antarruang

Peta Konsep

PERTEMUAN 3

Pengertian

ruang

1.

Ruang adalah tempat di

permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan

oleh makhluk hidup untuk tinggal.

Kata ‘Ruang’ mencakup:

ü

Udara yang bersentuhan dengan

permukaan bumi,

ü

Atmosfer terbawah yang

memengaruhi permukaan bumi,

ü

Perairan yang ada di permukaan

bumi (laut, sungai, dan danau) dan di bawah permukaan bumi (air tanah) sampai

kedalaman tertentu,

ü

Lapisan tanah dan batuan

sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan,

ü

Berbagai organisme atau makhluk

hidup juga merupakan bagian dari ruang.

Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan

unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi.

2.

Interaksi adalah suatu proses

yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik

melalui kontak langsung atau tidak langsung.

Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang

datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara

misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi dan lain-lain.

Interaksi antarruang terjadi akibat perbedaan karakteristik

ruang-ruang tersebut.

Ada beberapa kondisi saling

bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu:

- saling

melengkapi (complementarity atau Regional Complementarity),

Contohnya interaksi antara penduduk di wilayah pegunungan dengan

penduduk di wilayah pesirir. Penduduk di Wilayah pegunungan menghasilkan

sayuran, sementara penduduk di wilayah pesisir menghasilkan ikan.

Penduduk di pegunungan membutuhkan ikan, dan penduduk di pesisir

membutuhkan sayuran, maka hal ini akan mendorong terjadinya interaksi

keruangan.

- kesempatan

antara (intervening opportunity),

Contohnya interaksi antara Wilayah A yang membeli ikan dari

Wilayah B, namun kemudian diketahui bahwa Wilayah C yang jaraknya lebih dekat

menjual ikan dengan harga murah. Keadaan seperti ini mendorong Wilayah A

berinteraksi dengan wilayah C.

- keadaan

dapat diserahkan/dipindahkan (transferability)

contohnya interaksi antar wilayah A dan

Wilayah B harus melalui jalan rusak, sementara Wilayah A ke Wilayah C dengan

melalui jalan mulus. Maka interaksi antara wilayah A dan Wilayah C akan menjadi

dominan, karena kemudahan transfer, kemudahan memindahkan barang, dan ongkos yang dikeluarkan lebih murah serta waktu lebih

singkat.

Persebaran Penduduk

PERTEMUAN 4

B.

Letak dan Luas

Indonesia

- Pemahaman Lokasi Melalui Peta

Lokasi

suatu tempat dapat dilihat melaui peta. Zaman sekarang ini penampil peta bisa

berupa buku atlas, maupun halaman website seperti google.maps atau bing.maps

maupun yang lainnya.

Peta

adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan

menggunakan skala.

Agar dapat membaca peta,

diperlukan memahami hal-hal sebagai berikut:

a.

Judul Peta; yang menunjukkan isi

suatu peta

b.

Skala Peta; yang menunjukkan

perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan.

Contoh, skala peta: 1 : 1.000.000 (1 cm : 1.000.000 cm | 1 cm sama dengan 1

km).

Skala ada dua macam, yaitu skala angka dan skala garis atau

grafis

c.

Orientasi utara; yang ditunjukan

dengan symbol berbentuk panah.

d.

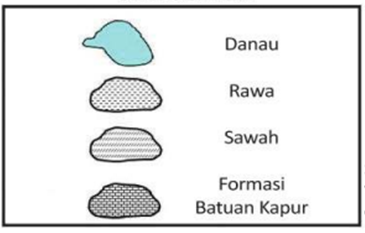

Simbol peta; yaitu tanda khusus

yang ada pada peta mewakili objek yang dipetakan agar memudahkan pengguna.

Simbol-simbol yang biasa digunakan:

Simbol titik, dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga,

dan lainnya.

Simbol garis

Simbol warna

Simbol area

e.

Garis koordinat; yang merupakan

garis khayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur.

f.

Inset; yaitu peta kecil yang ada

pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang lebih luas.

g.

Legenda; yang menunjukkan

keterangan semua objek yang ada atau muncul pada peta.

h.

Sumber peta; yang menunjukkan

orang atau lembaga yang membuat peta.

PERTEMUAN 5

- Letak dan Luas Indonesia

Letak

lokasi suatu wilayah disajikan melalui dua cara, yaitu (1) letak geografis dan

(2) letak Astronomis.

Letak Astronomis Indonesia

Letak

astronomis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari posisi

kordinatnya.

Letak

astronomis Indonesia terletak antara 95OBT – 141 dan 6OLU

– 11OLS

Perhatikan Posisi Indonesia. Daerah yang ditandai arsiran merupakan wilayah tropis.

Letak Geografis Indonesia.

Letak

Indonesia secara geografis berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu

benua Asia dan Benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Batas

wilayah Indonesia

Utara : Benua Asia

Selatan : Benua

Australia

Barat : Samudra

Hindia

Timur : Samudra

Pasifik

Negara

tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia ada 10, yaitu:

Batas laut : India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,

Palau, PNG, Australia dan Timur-Leste.

Batas darat : Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan

Timor Leste.

Keuntungan

dari posisi tersebut adalah Indonesia menjadi sangat strategis sebagai negara

yang menjadi lajur lalu lintas perdagangan dunia.

Luas wilayah Indonesia

Wilayah

Indonesia terdiri dari lautan dan daratan. Daratan Indonesia seluas 1.922.570

km2 dan perairan seluas 3.257.483 km2

Keuntungan

posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada

jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan

Lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api.

Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber

energi dan mineral.

PERTEMUAN 6

C.

Potensi Sumber

Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia

Sumber daya alam adalah semua bahan yang

ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan

tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup.

Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat

dalam beragam bentuk, diantaranya adalah air, tanah, udara, batuan, hutan,

bahan tambang, dan lain-lain.

1.

Potensi sumber daya alam Indonesia

Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat

dalam beragam bentuk, diantaranya adalah air, tanah, udara, batuan, hutan,

bahan tambang, dan lain-lain.

-

Sumber daya alam hutan, dikenal

oleh penduduk adalah sebagai sumber kayu. Secara umum, jenis-jenis kayu dan

sebarannya adalah sebagai berikut:

1).

Keruing, meranti, dan agathis, è dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan.

2).

Kayu jati, è dari Jawa Tengah

3).

Rotan è dari Kalimantan, Sumatra

Utara dan Sumatra Barat.

4).

Kayu cendana è dari Nusa Tenggara

Timur.

5).

Kayu rasamala dan akasia è dari Jawa Barat.

Selain menghasilkan kayu, hutan juga mempunyai

manfaat dan fungsi sebagai berikut:

1).

Menyimpan air hujan dan kemudian

mengalirkannya ke sungai

2).

Tempat hidup berbagai jenis flora

dan fauna

3).

Mencegah erosi atau pengikisan

tanah

4).

Menghasilkan oksigen, menyerap

karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali.

5).

Sumber kehidupan bagi masyarakat

sekitar.

2.

Potensi sumber daya tambang

1).

Minyak bumi dan gas

2).

Batu Bara

3).

Bauksit

4).

Pasir Besi

5).

Emas

Di bawah ini adalah peta persebaran hasil tambang

Persebaran Daerah Penghasil Minyak Bumi, di sajikan

pada tabel berikut:

3.

Potensi Kemaritiman Indonesia

-

Perikanan

-

Hutan mangrove

- Terumbu karang

PERTEMUAN 7

D. Dinamika Kependudukan Indonesia

1.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia

mencapai 256 Juta Jiwa (Word Population Data Sheet –WPDS; 2015)

Jumlah penduduk di suatu daerah/wilayah/negara

akan mengalami perubahan dengan 3 sebab, yaitu: 1) Kelahiran [natalitas], 2) Kematian [mortalitas], dan 3) Perpindahan

[migrasi].

Peringkat Jumlah Penduduk

|

Peringkat |

Nama Negara |

Jumlah Pendudduk (Juta Jiwa) |

|

1 |

Cina |

1.372 |

|

2 |

India |

1.314 |

|

3 |

Amerika

Serikat1 |

321 |

|

4 |

Indonesia |

256 |

2.

Persebaran Penduduk (Distribusi

Penduduk)

Persebaran

atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah

atau negara, apakah merata atau tidak.

Persebaran

dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan merupakan indikator adanya

perbedaan sumber daya, dengan persepsi bahwa wilayah dengan sumber daya yang

baik, cenderung dipadati penduduk.

3. Komposisi

Penduduk

Komposisi

penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasakan usia, umur, jenis kelamin,

mata pencaharian, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dll.

a.

Komposisi Penduduk berdasarkan

usia disajikan sebagai berikut:

|

No. |

Usia Penduduk |

Jumlah Penduduk |

|

1. |

0-5 |

|

|

2. |

6-10 |

|

|

3. |

10-15 |

|

|

4. |

16-20 |

|

|

5. |

21-25 |

|

|

6. |

26-30 |

|

|

7. |

31-35 |

|

|

8. |

36-40 |

|

|

9. |

41-45 |

|

|

10. |

46-50 |

|

|

11. |

51-55 |

|

|

12. |

56-60 |

|

|

13. |

61-65 |

|

|

14. |

<65 |

|

cara

lain penyajian adalah:

|

%

(persen |

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

87,5 |

|

|

|

|

75 |

|

|

|

|

62,5 |

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

37,5 |

|

|

|

|

25 |

|

|

|

|

12,5 |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

< 15 |

15 - 65 |

>

65 |

b.

Komposisi penduduk berdasarkan perbandingan

jenis kelamin (sex ratio) dapat

digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk yang berkenaan

dengan pekerjaan, tanggung jawab, pendidikan dan lain sebagainya.

PERTEMUAN 8

4.

Pertumbuhan dan Kualitas Penduduk

Pertumbuhan

penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan

yang mengurangi jumlah penduduk.

Faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk:

-

Kelahiran

-

Kematian

-

Migrasi (perpindahan penduduk)

baik masuk (Imigrasi) yang menyebabkan penambahan penduduk maupun keluar

(Emigrasi) yang menyebabkan pengurangan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan hal-hal

berikut:

a.

Pertumbuhan penduduk usia muda

bisa menjadi sebab tingginya angka pengangguran.

b.

Persebaran penduduk tidak merata.

c.

Beban ketergantungan tingga

karena banyak penduduk usia muda.

d.

Kualitas dan tingkat

kesejahteraan penduduk menurun.

5.

Keragaman Etnik dan Budaya

a.

Rumah Adat

|

Nama Daerah |

Nama Rumah Adat |

|

Nangroe Aceh Darussalam |

Krong Bade |

|

Yogyakarta |

Rumah Joglo |

|

Sumatra Barat |

Rumah Gadang |

|

Bali |

Rumah adat Gapura Candi Bentar |

|

Papua |

Rumah adat Honai |

|

Sulawesi Utara |

Rumah adat Istana Buton |

|

Kalimantan Timur |

Rumah adat Lamin |

|

Kalimantan Selatan |

Banjar atau Betang |

|

Nusa Tenggara Timur |

Musalaki |

|

Kalimantan Tengah |

Betang |

|

Papua |

Honai |

b.

Pakaian Adat

1.

Ulee balang: pakaian adat Aceh.

2.

Bundo kanduang: pakaian adat

Sumatra Barat.

3.

Ulos: pakaian adat Sumatra Utara.

4.

Aesan gede: pakaian adat Sumatra

Selatan.

5.

Teluk belanga: pakaian adat

Kepulauan Riau.

6.

Pakaian adat melayu: pakaian adat

Riau.

7.

Melayu Jambi: pakaian adat Jambi.

8.

Paksian: pakaian adat Bangka

Belitung.

9.

Melayu Bengkulu: pakaian adat

Sumatra Selatan.

10.

Tulang bawang: pakaian adat

Lampung.

11.

Pangsi: pakaian adat Banten.

12.

Pakaian adat Betawi: pakaian adat

DKI Jakarta.

13.

Kebaya Sunda: pakaian adat Jawa

Barat.

14.

Kesatrian ageng: pakaian adat

Daerah Istimewa Yogyakarta.

15.

Kebaya Jawa: pakaian adat Jawa

Tengah.

16.

Pesa'an: pakaian adat Jawa Timur.

17.

Safari dan kebaya: pakaian adat

Bali.

18.

Pakaian adat suku sasak: pakaian

adat Nusa Tenggara Barat.

19.

Pakaian adat NTT: pakaian adat

Nusa Tenggara Timur.

20.

King bibinge dan king baba:

pakaian adat Kalimantan Barat.

21.

Upak nyamu: pakaian adat

Kalimantan Tengah.

22.

Ta'a dan sapei sapaq: pakaian

adat Kalimantan Utara.

23.

Bagajah gamuling baular lulut:

pakaian adat Kalimantan Selatan.

24.

Kustin: pakaian adat Kalimantan

Timur.

25.

Lipa saqbe mandar: pakaian adat

Sulawesi Barat.

26.

Nggembe: pakaian adat Sulawesi

Tengah.

27.

Laku tepu: pakaian adat Sulawesi

Utara.

28.

Kinawo: pakaian adat Sulawesi

Tenggara.

29.

Bodo: pakaian adat Sulawesi

Selatan.

30.

Biliu dan makuta: pakaian adat

Gorontalo.

31.

Cele: pakaian adat Maluku.

32.

Manteren lamo: pakaian adat

Maluku Utara.

33.

Ewer: pakaian adat Papua Barat.

34.

Koteka: pakaian adat Papua.

c.

Tarian Daerah

|

No. |

Nama Tarian |

Asal Daerah |

|

1. |

Tari Seudati |

Aceh |

|

2. |

Tari Legong |

Bali |

|

3. |

Tari Jaipong |

Jawa Barat (Karawang) |

|

4. |

Tari Cokek |

DKI Jakarta (Betawi) |

|

5. |

Tari Piring |

Minangkabau |

<<Untuk lebih lengkap daftar nama

tarian daerah silahkan cari sendiri

Di sini juga ada:

https://ipsku-duridwangurunatafkar.blogspot.com/2022/09/tarian-daerah-di-indonesia-dan-asalnya.html>>

PERTEMUAN 9

E.

Kondisi Alam Indonesia

1.

Keadaan Fisik Wilayah

Keadaan

fisik suatu wilayah dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan

iklim.

a.

Kondisi Geologis

Indonesia terletak pada pertemuan tiga

lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng

pasifik.

Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan

lempeng Eurasia di lepas pantai sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara. Lempeng

Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan

lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi

gunung api di sepanjang pulau Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara.

Gunung berapi adalah lubang kepundan atau

rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan

lainnya ke permukaan bumi.

Perhatikan Gambar peta berikut ini:

PERTEMUAN 10

b.

Bentuk muka bumi

Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan

menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan.

Seperti tampak pada peta fisiografi sebagai

berikut:

c.

Kondisi Iklim Indonesia

Indonesia berada di wilayah tropis. Adapun ciri iklim

tropis adalah suhu udara di sepanjang tahun yaitu sekitar 27oC. Di

daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan

dan musim kemarau.

Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh

tiga jenis iklim yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis.

·

Iklim muson. Periode perubahan adalah setiap

enam bulan

·

Iklim tropis. Suhu yang tinggi

mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan.

·

Iklim laut. Penguapan yang

terjadi akibat udara melintasi laut yang luas, sehingga akhirnya mengakibatkan

hujan.

Menurut

perhitungan kalender, musim hujan di Indonesia terjadi pada kisaran bulan

Oktober sampai April. Peristiwa ini terjadi akibat angina muson dari Samudra

Pasifik menuju Indonesia, dibelokan oleh gaya coriolis sehingga berubah arah

menjadi angina barat yang membawa banyak uap air. Sehingga turun hujan di

Indonesia.

Sebaliknya

pada kisaran bulan Mei sampai September, angina muson dari Benua Australia

(angina muson timur) bergerak menuju benua Asia yang bertiup melalui lautan

sempit sehingga uap air yang dikandungnya sedikit sehingga terjadilah musim

kemarau.

Pada

musim hujan, para petani siap-siap bercocok tanam, dan pada musim kemarau sebagian

petani terpaksa membiarkan lahannya karena pasokan air berkurang. Sementara

sebagian yang lain masih bisa mengandalkan air sungai dan aliran irigasi.

Sebaliknya

nelayan pada musim hujan, justru mengurangi frekuensi melaut untuk menghindari

cuaca buruk, dan pada musim kemarau nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa

banyak terganggu oleh cuaca buruk.

PERTEMUAN 11

2.

Flora dan Fauna

Indonesia

memilik keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman

hayati Indonesia termasuk tiga besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di

Amerika Selatan dan Zaire di Afrika.

Berdasarkan

data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999 jumlah spesies

tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies, dan 2.215 spesies hewan yang terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1519

burung, dan 121 kupu-kupu.

a.

Persebaran flora di Indonesia

Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1)

Flora Indo-Malayan, meliputi

tumbuhan kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatra, Kalimantan, Jawa dan Bali.

2)

Flora Indo-Australian, meliputi

tumbuhan kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan

Papua.

Perhatikan karakteristik Flora Indonesia di bawah ini:

Adapun pemanfaatan flora Indonesi berupa kayu atau

rotan adalah untuk bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan dan bahan

lainnya.

b.

Persebaran fauna di Indonesia

Fauna di Indonesia dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu (1)

bagian barat, (2) bagian tengah dan (3) bagian timur.

Garis pemisah antara bagian barat dengan bagian tengah adalah

garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah

dengan bagian timur adalah Garis Weber.

Tipe fauna di bagian barat disebut tipe asiatis, sementara tipe

fauna di bagian timur disebut tipe asutralis. Adapun fauna bagian tengah

merupakan fauna peralihan yang memilik tipe berbeda pula dengan 2 tipe

sebelumnya.

Adapun hewan-hewan utama di masing-masing bagian adalah sebagai

berikut:

1)

Fauna bagian barat, yaitu gajah,

harimau, badak cula satu dan banteng

2)

Fauna bagian tengah, yaitu anoa,

komodo, kuskus, dan babi rusa.

3)

Fauna bagian timur, yaitu walabi

(kangguru kecil), landak irian, cendrawasih dan Nuri.

PERTEMUAN 11

F.

Perubahan Akibat Interaksi Antarruang

Interaksi antarruang dapat terjadi dalam

berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan dan informasi.

Pergerakan tersebut menimbulkan perubahan.

Berbagai akibat yang ditimbulkan dari interaksi keruangan ini diantaranya

adalah:

1.

Berkembangnya Pusat-pusat

pertumbuhan

Pergerakan orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu

akan menimbulkan pemusatan aktifitas manusia pada lokasi tujuan.

2.

Perubahan Penggunaan Lahan

Aktifitas penduduk yang terus meningkat memerlukan lahan utnuk

menampung aktifitas tersebut.

3.

Perubahan Orientasi Mata

Pencaharian

Kebutuhan terhadap barang dan jasa menuntuk manusia untuk

bekerja. Perubahan ruang, atau pengalihan fungsi lahan mendorong sebagian

manusia untuk merubah orientasi pekerjaan sesuai ketersedian sarana dan

prasarana yang ada.

Misalnya para petani yang lahan sawah dan kebunnya dijadikan

pemukiman atau lahan industri, dari pekerjaan bertani menjadi karyawan pabrik.

Demikian juga sebaliknya.

4.

Berkembangnya Sarana dan

Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya pergerakan orang,

barang atau informasi diantaranya adalah kendaraan, jalan, fasilitas umu,

pusat-pusat perdagangan, dan lain sebagainya.

5.

Adanya Perubahan Sosial dan

Budaya

Pergerakan manusia akan disertai dengan interaksi sosial, dalam

interaksi sosial terjadi pengaruh dan mempengaruhi. Hal ini bisa saja terjadi

pada aspek sosial seperti nilai dan norma masyarakat, dan juga terjadi pada

aspek budaya.

Misalnya gaya akademisi timur tengah yang bergamis ditiru oleh

guru-guru di Indonesia.

6.

Berubahnya Komposisi Penduduk

Interaksi keruangan yang tak mengenal status sosial, etnis dan

suku bangsa, bisa mengakibatkan perubahan komposisi penduduk yang awalnya

seragam menjadi beragam.

PERTEMUAN 12

BAB II

INTERAKSI SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL

PERTEMUAN 13

A. Interaksi Sosial

1.

Pengertian dan Syarat Interaksi

Sosial

a.

Pengertian interaksi sosial

Interaksi sosial adalah

hubungan-hubungan antara orang perorang, antar kelompok, maupun antara orang

perorangan dengan kelompok manusia.

Berlangsungnya suatu proses

interaksi sosial didasarkan atas beberapa hal, diantaranya:

1)

Faktor imitasi yaitu proses

mencontoh orang lain atau kelompok

2)

Faktor sugesti yaitu proses gerak

tubuh yang timbul dari pengaruh getaran hati orang.

3)

Faktor Identifikasi yaitu

kecendrungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain.

4)

Faktor simpati yang merupakan

kemampuan untuk meraskaan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut

merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain.

b.

Syarat-syarat

Syarat terjadinya interaksi adalah 2 hal, yaitu:

1) Kontak

2) Komunikasi

c.

Ciri-ciri interaksi

Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial

apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya dua atau lebih.

2) Berlangsung secara timbal balik

3) Adanya komunikasi antar pelaku dengan symbol-simbol yang

disepakati

4) Adanya suatu tujuan tertentu.

PERTEMUAN 14

2.

Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat,

yaitu sebagai berikut:

a.

Interaksi asosiatif

Interaksi asosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada

kesatuan pandangan. Dalam interaksi ini bisa terjadi 3 hal berikut, yaitu (1)

kerjasama (2) akomodasi (3) asimilasi.

1)

Kerjasama

Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara

orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan

bersama.

Dalam pelaksanaan kerjasama, ada lima bentuk aktifitas, yaitu:

·

Kerukunan,

·

Bargaining (tawar menawar) dalam pekerjaan

dengan mempertimbangkan sudut pandang, kebutuhan, keinginan, ketakutan, dan

perhatian pihak lain.

·

Kooptasi

·

Koalisi, dan

·

Joint venture yaitu suatu bisnis atau usaha

yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam periode waktu tertentu

sesuai kesepakatan

Pelaku

kerjasama di masyarakat bisa datang baik dari warga sekitar, teman bermain,

teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya.

2)

Akomodasi

Akomodasi adalah suatu proses interaksi yang menunjukan pada

usaha-usaha untuk meredakan suatu pertentangan, untuk mencapai kestabilan.

Akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa

menghancurkan lawan sehingga lawan tidak hilang kepribadiannya.

3)

Asimilasi

Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam

menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan.

Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa

cara, diantaranya: sikap toleransi, sikap menghargai orang dan kebudayaannya,

dan perkawinan campuran.

PERTEMUAN 15

b.

Interaksi disosiatif

Interaksi disosiatif adalah interaksi yang mengarah pada

perpecahan, konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri

atas tiga bentuk, yaitu (1) kompetisi (2) kontravensi (3) pertentangan.

1)

Kompetisi (persaingan)

Kompetisi adalah suatu proses

individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui

bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah

piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan

yang lainnya.

Jenis persaingan ada dua, yaitu

persaingan individu dan persaingan kelompok.

Dalam kehidupan nyata, persaingan

bisa terjadi berupa persaingan ekonomi, persaingan budaya, persaingan kedudukan

dan jabatan, dsb.

2)

Kontravensi

Kontravensi adalah sikap mental

tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu

golongan tertentu. Contohnya OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi

kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut. Rasa kurang setuju berkembang

menjadi tidak suka bahkan benci. Namun karena disembunyikan tidak sampai

menjadi pertentangan dan pertikaian.

3)

Pertentangan (konflik)

Pertentangan adalah suatu proses

dimana individu atau kelompok berusaha utnuk memenuhi tujuannya dengan jalan

menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Konfik bisa terjadi jika dua

pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing masing.

Penyebab terjadinya konflik bisa

berasal dari perbedaan antar individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan

dan perubahan sosial.

Bentuk-bentuk konflik,

diantaranya:

·

Konflik pribadi,

·

Konflik sosial,

·

Konflik politik, dsb.

Akibat-akibat yang bisa

ditimbulkan dari terjadinya konflik adalah:

·

Harta benda hancur,

·

Kebahagiaan keluarga terampas,

·

Nyawa banyak orang bisa

terenggut.

PERTEMUAN 16

B.

Pengaruh

Interaksi Sosial Terhadap Pembentukan Lembaga Sosial

Interaksi

sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial

tidak mungkin ada kehidupan bersama.

Bertemunya

orang perorangan menghasilkan suatu kelompok yang kemudian membutuhkan suatu

aturan, maka lahirlah lembaga.

Manusia

mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosial muncul bisa menjadi

saluran pemenuh kebutuhan tersebut. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan,

maka lembaga berupa sekolah bisa menjadi saluran pemenuh kebutuhan tersebut.

Dalam

kehidupan lembaga sekolah, terjadi interaksi sebagai berikut:

-

Orang tua mendaftakan anaknya

-

Anak-anak yang didaftarkan bertemu dan

berinteraksi

-

Lembaga sekolah penerima, menerapkan aturan dan

tata tertib

Contoh lain

adalah kebutuhan ekonomi. Orang-orang mencari kebutuhan baik berupa barang atas

jasa, para penyedia barang atau jasa seperti pedagang berkumpul, terbentuklah

pasar, dan terjadilah interaksi jual beli.

Interaksi

sosial berpengaruh terhadap lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan.

Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati,

hidup rukun dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan

keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan mendorong munculnya

lembaga sosial.

PERTEMUAN 17

C.

Lembaga Sosial

1.

Pengertian Lembaga Sosial

Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang

terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga

dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan

dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat.

Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah

laku. Norma memberi tahu kalau perilaku kita itu salah atau benar.

<<Pada awalnya norma-norma

tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun,

lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Missalnya dalam bidang

ekonomi, dahulu seorang perantara tidak harus diberi bagian. Namun perubahan

terjadi, seorang perantara lama-kelamaan harus diberi bagian baik oleh penjual

maupun oleh pembeli.>>

<<Contoh lain, tata tertib

di sekolah. Pada zaman dahulu peserta didik tidak harus menggunakan pakaian

seragam, namun kemudian dengan berjalannya waktu dan kepentingan menjaga

ketertiban, pakaian seragam harus dikenakan oleh peserta didik.>>

Sistem norma atau aturan-aturan

yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat

sebagai berikut:

a. Sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut.

b. Norma tersebut menjiwai seluruh warga masyarakat dalam sistem

sosial.

c. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota

masyarakat.

Di dalam masyarakat dikenal ada empat tingkatan

norma, yaitu sebagai berikut:

a. Cara (usage)

b. Kebiasaan (folksway)

c. Tata kelakuan (mores)

d. Adat istiadat (customs)

Adapun pengertian keempat norma

tersebut adalah sebagai berikut:

|

No. |

Nama Norma |

Pengertian |

|

1 |

Cara (usage) |

Norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang

ringan terhadap pelanggarnya. |

|

2 |

Kebiasaan (folksway) |

Norma yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang

sama. |

|

3 |

Tata kelakuan (mores) |

Kebiasaan yang tidak hanya dianggap tidak hanya sebagai

perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur |

|

4 |

Adat istiadat (customs) |

Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku

masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi

keras akan didapatkan dari masyarakat. |

Lembaga sosial umumnya lahir

berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial,

masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi

perilaku manusia dalam kehidupan bersama.

Contoh penerapan norma.

|

No. |

Nama Norma |

Pengertian |

Sanksi |

|

1 |

Cara (usage) |

Berbicara kepada orang yang lebih tua dengan berteriak |

Ditegur |

|

2 |

Kebiasaan (folksway) |

|

|

|

3 |

Tata kelakuan (mores) |

|

|

|

4 |

Adat istiadat (customs) |

|

|

PERTEMUAN 18

Lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama.

2.

Fungsi lembaga sosial

Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai

jenis lembaga sosial, dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling

melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum, lembaga sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1)

Memberikan pedoman pada

anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah

laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan

sekitar.

2)

Menjaga keutuhan masyarakat yang

bersangkutan.

3)

Memberikan pedoman kepada

masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (kontrol sosial).

3.

Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial

a.

Jenis dan macam-macam lembaga

sosial

Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya

bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan

lembaga politik.

1)

Lembaga keluarga

Keluarga merupakan unit sosial

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya.

Keluarga berperan membina dan

membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun

lingkungan budaya dimana ia berada.

Keluarga terbentuk dari sebuah

perkawinan. Dalam keluarga hubungan antar anggota keluarga diatur sehingga

setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas.

Contohnya sebagai berikut:

-

Ayah berperan sebagai kepala

keluarga yang sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap

keluarganya.

-

Ibu berperan sebagai pengatur,

pengurus, dan pendidik anak-anaknya;

-

Seorang anak harus membantu kedua

orang tuanya.

PERTEMUAN 19

Pada umumnya, lembaga keluarga memilik fungsi sebagai

berikut:

a)

Fungsi reproduksi, artinya

keluarga yang dibangun dari sebuah perkawinan diharapkan akan memberikan

keturunan.

b)

Fungsi proteksi (perlindungan),

artinya keluarga memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarganya

sehingga tercipta rasa aman. Dengan rasa aman di keluarga, maka proses-proses

sosial dapat berjalan harmonis.

c)

Fungsi ekonomi, artinya keluarga

yang dibangun menjalankan roda perekonomian karena manusia adalah (homo

economicus) yaitu makhluk ekonomi. Dalam keluarga, idealnya ayah bekerja, ibu

mengelola, dan anak-anak terpenuhi kebutuhannya dalam menjalani hidup belajar

dan menambah wawasan menghadapi kehidupan dimasa depan sebagai generasi penerus

perjuangan hidup orang tuanya.

d)

Fungsi sosialisasi, artinya

keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang

tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak. Kemudian

anak dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup dengan orang lain di lingkungan

yang lebih luas.

e)

Fungsi afeksi, artinya keluarga

memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya tanpa

membeda-bedakan.

f)

Fungsi pengawasan sosial, artinya

keluarga yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai anggotanya,

masing-masing kepada satu sama lain saling memberikan kontrol dan saling

mengawasi sesuai usia dan proporsinya. Namun kenyataannya bahwa fungsi ini

biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya.

g)

Fungsi pemberian status, artinya

keluarga yang dibangun dari mulai awal menikah, maka seseorang mendapatkan

status atau kedudukan baru di masyarakat sebagai suami, atau sebagai istri.

Status suami sebagai pemimpin dan pelindung bagi istrinya dan status istri

sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Setelah

mereka memperoleh keturunan, mereka mendapat status sebagai ayah dan ibu.

Keturunannya berstatus sebagai anak. Status keluarga setelah mendapatkan

pengakuan dari masyarakat maka berkembang lagi menjadi warga yang harus

menjalankan fungsi dan perannya sehingga tercipta kehidupan bertetangga yang

rukun.

PERTEMUAN 20

2)

Lembaga agama

Lembaga agama adalah sistem

keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan

dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial

pada masyarakat. Agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur

kehidupan rohani manusia.

Kehidupan beragama didukung oleh

kegiatan peribadahan. Ibadah yang dilakukan didasari keyakinan masing-masing.

Berikut ini adalah gambar tempat peribadah yang ada di Indonesia:

=============

<<وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ

يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم

مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ((108

=============

Secara jelasnya, fungsi lembaga

keagamaan antara lain sebagai berikut:

a)

Sebagai pedoman hidup bagi

manusia, baik dalam kehidupan pribadi dengan tuhannya, baik dengan sesama

manusia maupun terhadap alam sekitar.

b)

Sumber kebenaran.

c)

Tuntunan prinsip benar dan salah.

d)

Pedoman keyakinan berbuat baik

e)

Pedoman keberadaan yang

hakikatnya adalah ciptaan Tuhan semata.

f)

Pedoman dalam mencari kepuasan

hakiki, baik dhohir maupun bathin.

3)

Lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi adalah bagian

dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan

kebutuhan sehari-hari.

Fungsi lembaga ekonomi antara

lain adalah sebagai berikut:

a)

Memberikan pedoman untuk

mendapatkan bahan pangan.

b)

Memberikan pedoman untuk

melakukan pertukaran barang atau barter.

c)

Memberikan pedoman tentang harga

jual beli barang.

d)

Memberikan pedoman untuk

menggunakan tenaga kerja.

e)

Memberikan pedoman tentang cara

pengupahan.

f)

Memberikan pedoman tentang cara

pemutusan hubungan kerja.

g)

Memberi identitas bagi

masyarakat.

PERTEMUAN 21

4)

Lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan adalah lembaga

atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk

mengubah tingkah laku individu kepada kehidupan yang lebih baik melalui

interaksi dengan lingkungan sekitar.

Fungsi manifest lembaga

pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a)

Mempersiapkan anggota masyarakat

untuk mencari nafkah.

b)

Mengembangkan bakat perseorangan

demi kepuasan pribadi maupuan bagi kepentingan masyarakat

c)

Melestarikan kebudayaan

masyarakat.

d)

Menanamkan keterampilan yang

perlu bagi pastisipasi dan demokrasi.

Fungsi laten lembaga pendidikan

antara lain adalah sebagai berikut:

a)

Mengurangi pengendalian orang

tua.

b)

Mempertahankan/memperbaiki sistem

kelas sosial.

c)

Memperpanjang masa remaja.

5)

Lembaga politik

Pengertian

Secara etimotogis, politik

berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara.

Kemudian arti berkembang menajdi polities yang berarti warga negara. Politeia

yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Politika yang berarti

pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Kata ‘politisi’

berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

Politik adalah proses pembentukan

dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses

pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Definisi lain dari politik adalah

usaya yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Lembaga politik merupakan suatu

lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan

masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan

bermasyarakat.

Macam-macam Lembaga Politik

Lembaga-lembaga politik yang

berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut:

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Presiden dan Wakil Presiden

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan perwakilan Daerah

e)

Pemerintah Daerah

f)

DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota

g)

Partai Politik

Fungsi Lembaga Politik

Secara fundamental, lembaga

politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam

masyarakat.

Fungsi lembaga politik dapat

diuraikan sebagai berikut:

a)

Memelihara ketertiban dalam

negeri

Cara yang dilakukan bisa

persuasif (penyuluhan) maupun koersif (kekerasan/ketegasan).

b)

Mengusahakan kesejahteraan umum

Daftar pustaka

0 komentar:

Posting Komentar